近期,德国国防部长皮斯托里乌斯再次明确表态:不会向乌克兰提供“金牛座”远程巡航导弹。这并非临时决策,而是德国在过去三年里多次拒绝乌方该项请求的延续。眼见英国和法国援助的“风暴阴影”导弹都已打得俄军后勤告急、桥梁塌毁,如今还要重启停产的生产线来补充库存,乌克兰仍迟迟等不到德国的那批“金牛座”。这究竟是德国铁了心的不配合,还是有难言的顾虑?

乌克兰急缺,德国却不松口

在战争持续拉锯的当下,远程打击武器对乌克兰的意义已无需赘言。西方援助的“风暴阴影”巡航导弹曾多次精准摧毁俄军的关键设施,给前线带来了可观的战略战果。但库存的见底,也让英国和法国不得不紧急恢复该弹药的生产。

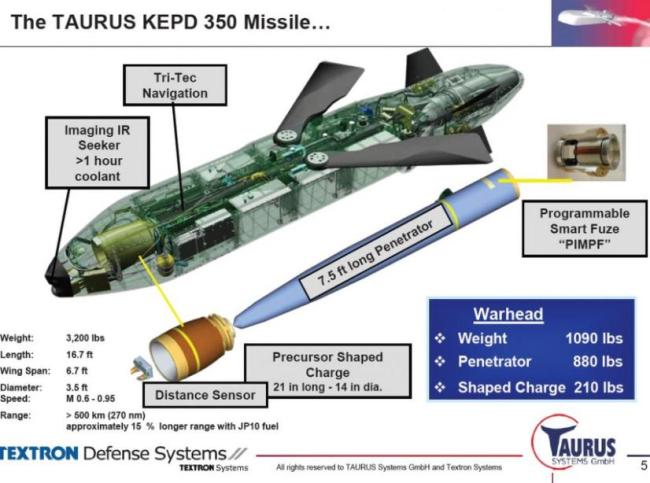

在这种情况下,乌克兰多次向德国提出获取类似性能的“金牛座”导弹请求。该型导弹最大射程可达500公里,配备双级穿透战斗部,不仅射程远、打击精度高,而且具备更强的抗干扰能力。理论上,从乌克兰腹地出发,能对俄方纵深目标构成巨大威胁。正因如此,“金牛座”对于乌方而言,是攻守转换的关键一环。

但问题在于,德国始终没有松口。不是因为吝啬,也不是无能,而是这枚导弹背后的政治分量太重。

德国不是不援乌,是选择“有限度援助”

翻看德国近三年来的援乌清单,会发现一个显著特征:提供的武器种类繁多,价值也不菲,但都局限于中短程武器、防御系统和常规地面装备。例如,德国向乌方提供过“爱国者”防空系统、豹2主战坦克、自行火炮、轮式装甲车、中程火箭炮、各型弹药及数千架无人侦察与攻击机。援助总额早已超过80亿欧元,甚至有统计称逼近100亿。

然而,在“进攻性武器”特别是远程巡航导弹的援助上,德国始终谨慎。唯一一次交付远程弹药,是换届后新总理上任所签署的一份型号不明的协议,而象征意义大于实际用途。

从逻辑上讲,德国并非不愿支持乌克兰,而是不愿冒着被俄方视为“直接参战”的风险去提供一枚具备战略打击能力的远程导弹。

为什么“金牛座”碰不得?

“金牛座”并非德国完全单独掌控,该导弹为德瑞联合项目,生产线早已停工,库存也不多。若向乌克兰提供数百枚,意味着德国将牺牲自己为数不多的高端战力储备,甚至可能引发本国国防体制的紧张。此外,复产该型导弹不仅涉及预算、人力和产业链问题,还会让德国在北约内部承担“激化局势”的责任。

更关键的是,一旦“金牛座”攻击俄方本土深处,哪怕只是后方基地或者桥梁,德国势必将被俄方视为直接敌对方,影响日后德俄重启经贸关系的基础。

别忘了,战前德国超过一半的天然气依赖俄罗斯,现在只能高价采购第三方“转手货”,能源通胀早已刺痛德国中产。俄乌战事终将有解,不论是停火还是和谈,德国都要考虑战后如何与俄罗斯重新建立最低限度的经济联系。把一型能打进莫斯科的导弹交给乌克兰,无疑是在拆自己未来的台。

一碗水难端平的德国逻辑

德国这几年对乌克兰的援助,始终呈现一种“点到即止”的状态。装备援助不断加码,话语上表示支持,行动上却始终留有余地。对乌克兰提出的加入北约请求,朔尔茨总理在访基时没有任何实质表态,只是重复二十国峰会上的模糊用词,堪称“外交式敷衍”。

对中国的态度同样模棱两可。一方面,在美国和欧盟双重压力下,德国近年来逐步收紧对中国企业在德投资的审查、限制技术出口,并在5G布局中排除华为等中国供应商。另一方面,德国又深知中德经贸关系盘根错节,脱钩意味着巨大经济代价,特别是在能源、汽车和制造领域。因此,在2024年,德国政府又开始缓和此前的强硬立场。例如,明确反对欧盟对中国电动车加征关税,承认中企压力有助于激发欧洲车企技术革新。

被拉扯的德国,下一步往哪走?

如今的德国,陷于多重矛盾之中:

在北约架构内,它不能无视美国的战略部署,必须维持援乌动作;

在能源议题上,仍受制于俄罗斯,不敢过度刺激对方;

在对华贸易中,更不能冒然脱钩,德国制造业已高度依赖中国市场和供应链;

作为欧盟经济支柱,又要承担“欧洲团结”的骨干责任,不得不在区域政策中让利;

而国内民意也对国防扩张与国际援助越来越敏感,财政与选票压力交织。

可以说,德国今天的困局,不是由哪个单一决策造成的,而是其地缘位置、历史身份和经济结构共同推向的必然结果。要想在美俄中欧之间找到一条安全可持续的外交路径,德国只能继续走“夹缝生存”的道路。

而“金牛座”这类高敏感度武器,也许还会继续被乌克兰请求、被舆论呼吁,但德国可能始终不会真正出手。它既想在援乌名单上占据高位,又不愿真正挑明立场卷入冲突。这样含糊其辞、左右逢源的姿态,也许就是德国未来几年外交政策的常态写照。

在这场俄乌战争带来的世界秩序重组中,德国没有资格当观众,却又无力当主角,它只能小心翼翼地在舞台边缘,继续“端着那碗水”,摇摇晃晃地走下去。

易云达配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。